Madrid, febrero 2023

Como ocurre con muchos, yo nací donde mi madre estaba el día que me dio a luz; que fue la capitana tinerfeña que, además de santa y costera, es llamada a ser una ciudad global en el atlántico norte. No muchas islas tienen la suerte de contar con una geolocalización tan afortunada. Las Canarias, en los límites del mundo conocido, de la Corona de Castilla para Colón a las Américas, autonomía de nuestra patria y una vez, tierra de guanches y bereberes, es el archipiélago de la Macaronesia más cercano al continente Africano.

A tan solo 200 km de la costa marroquí, de lenguas distintas -que no distantes- , nos llaman con los prefijos 922 o 928 a los hogares que aún conserven una línea fija. El archipiélago, de corte subtropical y de origen volcánico, pone en alza su “aclimatada” justificación en los colores festivos de las fachadas, en el dulce cantar de los pájaros, en la asfixia de las refinerías, en el cálido respirar de los alisios o en el incómodo azote del siroco del siglo. En un negro horizonte que cubre montañas y los ojos de las personas que más he querido nunca.

Santa Cruz de Tenerife ha sido conmigo como yo he sido con ella en mis primeros 18 años de vida. Una ciudad con mucho océano pero muy poca agua, donde una vez llegaban piratas que tenían que volverse con las manos vacías porque la única riqueza es su tierra, como su gente. Pobres muchos y ricos todos. Urbe que recibió la mirada gris de esos ingleses y forasteros que abandonaron por la desembocadura, no de ríos, sino de barrancos donde, quienes se quedaron, pensaron en grande. Aunque suene muy poético, a Santa Cruz la baña un atlántico tímido y modesto, a diferencia de sus aguas del norte. Tampoco el ciudadano de a pie puede hacer un ápice de ello, pues nunca hemos contado con un paseo marítimo que nos permita disfrutar del gran azul. Su puerto, más bien fastidioso y cansino, abarca más que aporta. No avistamos San Borondón ya; la ley de costas nos corresponde pero no nos pervierte.

Mi barrio en Santa Cruz se acomoda sobre las montañas de Anaga y nace junto a su gemela La Laguna, plano de las grandes ciudades de América del sur. El más tranquilo a mi gusto, rural pero a cinco calles de la urbe. Casas de todos los colores y de tres plantas como máximo, donde la media de edad no baja de los 60; he visto morir a mis vecinos y nacer a mis hermanos. En la misma calle que aprendía a montar en bici, Matt Damon se hacía con una Grecia de las tantas Bourne ‘s. Mi infancia son tres paradas de tranvía: Weyler las noches, Conservatorio los años y Puente Zurita mi vida. Profesores míos fueron las brisas y las olas los fines de semana, la pureza de María, las regatas de invierno, un piano del piso de recién casados de mis padres, el basket para el equipo, unos abuelos en la isla de enfrente y otros en otro continente.

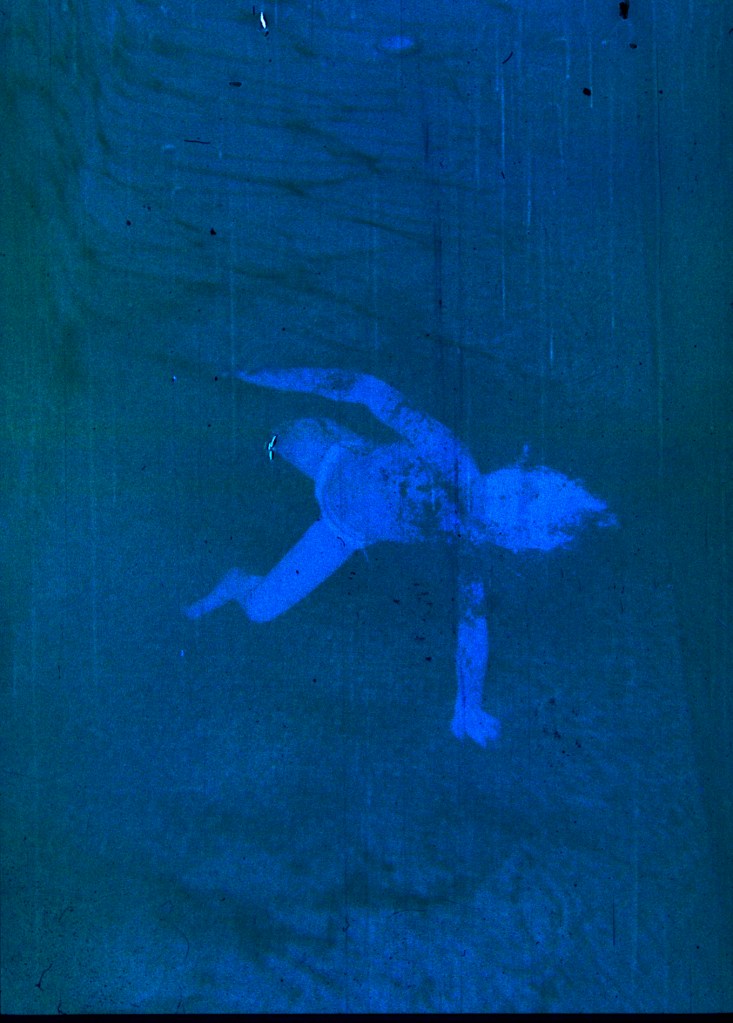

Amigos sencillos fumando callados al solecito con los ojitos aguados, soñando con cómo sería vivir la claustrofobia de ser solo tierra y no mar. Aquí la juventud ha pasado las tardes de pipas y barrio entre lapas y playas, ha vivido los mejores carnavales del mundo y los veranos más largos de la historia. Ahora, punto caliente e inspiración para la música urbana de corte nacional. Niño, pocos museos y mucho paisaje; mucho día y poca noche. El turismo internacional disfruta, pero se encierra. Falta mucho al respeto, pero mantiene la economía insular. El turismo peninsular, “godo” en mis gritos de secundaria, es desconocido, como nosotros a ellos. No se está más cerca del centro de la tierra como en Canarias. Para la pregunta de muchos, el fuego se siente en su gente. Como dijo Unamuno, “el gigantesco Teide y en sus entrañas se agitaban los fuegos de las entrañas de la tierra.”

Y que conste que todo esto lo digo con la fuerza de una forastera, cuyos padres nunca fueron de allí pero, cuyo gesto de valor e inclinación hacia la nueva tierra aún ardiente, permitieron que dudáramos -que no dudásemos- en la distancia, y creyéramos en esos cielos, magníficos y claros, que nos harían volar rápido para no dejar de volver siempre.